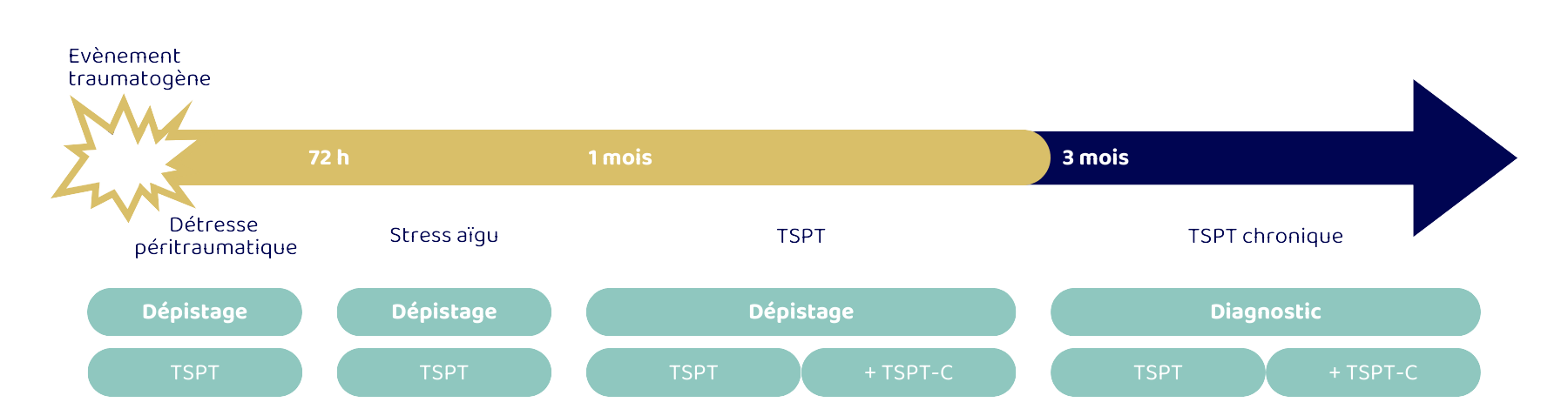

Vous êtes professionnel de santé ou psychologue et vous accompagnez une personne qui remplit au moins l’un des critères suivants :

- a vécu un ou plusieurs événements potentiellement traumatiques ;

- présente des signes d’alerte d’une détresse ou d’une souffrance psychotraumatique ;

- présente un ou plusieurs trouble(s) fréquemment associé(s) au TSPT ;

- appartient à une population à risque en raison de sa profession ou de son histoire de vie.

Dans ce contexte, vous souhaitez approfondir l’identification du TSPT.

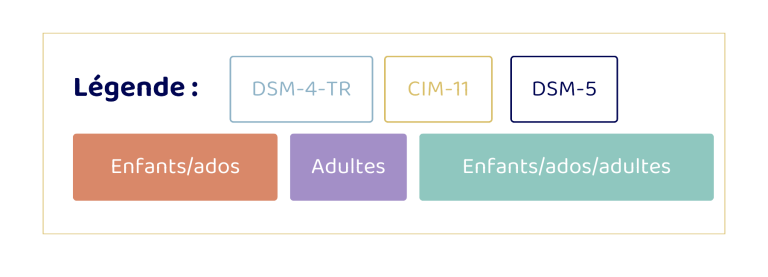

Vous êtes chercheur et vos travaux :

- portent sur le TSPT ou le TSPT complexe qui peuvent constituer votre critère de jugement principal, un critère de jugement secondaire, un facteur à prendre en compte dans votre analyse ;

- impliquent de ne pas inclure des personnes présentant un TSPT ou un TSPT complexe.

Dans ce cadre, vous recherchez des instruments adaptés à vos objectifs.